第三节 教育的发展历程(古代)

1 原始社会的教育

原始社会的教育特点:

- 自发性、无阶级性、公平性(补充:无等级性、广泛性)

- 教育与生产劳动相结合

- 教育内容简单,教育方法单一(口耳相传)

2 古代社会的教育

2.1 中国

奴隶制时期 :夏 -> 战国早期

奴隶制时期的主要教育内容 :“六艺”

封建时期的主要教育内容 : “四书五经”

2.1.1 夏商

教育场所:

夏代已有学校的设置,一类是“序”(射箭),一类是“校”(军事训练)。商代的学校名称有“大学”、“小学”、“瞽宗”、“庠”(老人)、“序”。

我国最早的学校出自夏朝。

教育目的:

为了巩固和扩大奴隶制统治,一方面要镇压本部族奴隶的反抗;另一方面要不断掠夺其他部族,因此,教育的目的主要是培养能射善战的武士。

奴隶主阶级才有受教育权。

教育内容:

夏商统治者一方面重视军事教练,习射是教育的重点;另一方面重视宗教教育,以敬天尊祖为中心。

2.1.2 西周

教育场所

- 国学:在王城和诸侯国都内

- 乡学:设置在地方

教育内容

“六艺”:礼、乐、射、御、书、数。体现 “分科课程” 。

特点: 政教合一、学在官府(补:惟官有书而民无书)

2.1.3 春秋战国

教育场所

春秋时期, 官学衰微,私学兴起 (“士“办私学),冲破了“学在官府”的限制,使教育的对象由贵族扩大到平民。

战国时期,养士之风盛行促进了 私学的发达 和百家争鸣的展开,出现了由官家举办、私家主持的学校—— 稷(jì)下学宫 ,其特点是 学术自由 。

教育内容

由传统的六艺转向传授各学派的政治观点和道德思想,

其中,儒墨 两家的影响最大。( 两大 “显学” )

人物思想

| 观点人物 | 人性论 | 教育作用 | 教育目的 | 教育内容 | 教育方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 孔子(万世师表) | 性相近,习相远 | 1. 社会功能:庶、富、教 2. 个体功能:“性相近,习相远” | 学而优则仕 | 六经(诗、书、礼、乐、易、春秋) | 1. 启发诱导; 2. 因材施教; 3. 温故知新; 4. 学思行结合 5. 有教无类 |

| 孟子(亚圣) | 性善论 | 扩充善性 | 明人伦 | 道德教育 | 1. 盈科而进(循序渐进) 2. 教亦多术(因材施教) |

| 荀子(首次提出“道德”一词) | 性恶论 | 化性起伪 | 培养大儒 | 儒家经典 | 闻;见;知;行 |

| 墨子 | 人性素丝说(强调环境) | 兼爱、非攻 | 培养兼士、贤士 | 1. 政治和道德; 2. 科学技术; 3. 文史; 4. 思维能力 | 1. 亲之、闻之、说之 2. 三表法(判断理论是否正确的一种方法) 3. 量力性教学 |

庶、富、教

子适卫,冉有仆。子曰:“庶矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之

孔子到卫国去,弟子冉有驾车来接老师,孔子沿途看到卫国人丁兴旺,感叹到:“人真多呀。”冉有问:“人口增加了,接下来该怎么办?”孔子回答:“让人们富裕起来。”冉有又问:“富裕起来之后,该怎么办?”孔子回答:“教化他们。”

孔子教育思想

| 语句 | 思想 |

|---|---|

| “视其所以,观其所由,察其所安,人焉廋哉?人焉廋哉?” | 因材施教 |

| “柴也愚,参也鲁,师也辟,由也喭” | 因材施教 |

| 闻斯行诸,求也退,故进之;由也兼人,故退之 | 因材施教 |

| “不愤不启,不悱不发,举一隅,不以三隅反,则不复也。” | 启发诱导 |

| “夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能。” | 疏导性原则 |

| “学而不思则罔,思而不学则殆”、“力行近乎仁” | 学思行结合 |

| 学而时习之,不亦悦乎 | 巩固性原则 |

| 知之者不如好之者,好之者不如乐之者 | 学习兴趣 |

| 其身正,不令而行;其身不正,虽令不从 | 以身作则 |

| 自行束脩以上,吾未尝无诲焉 | 教育对象 |

《学记》

不仅是中国古代,也是 世界上,最早的一篇专门论述教育、教学问题的论著 。

| 语句 | 思想 |

|---|---|

| “化民为俗、其必由学” | 教育的重要性和教育与政治的关系(体现了教育的政治功能) |

| “建国君民、教学为先” | 教育的重要性和教育与政治的关系(体现了教育的政治功能) |

| “善学者,师逸而功倍,又从而庸之;不善学者,师勤而功半,又从而怨之。” | 教学观 |

| “道而弗牵,强而弗抑,开而弗达。” | 启发性原则 |

| “君子之教,喻也。” | 启发性原则 |

| “幼者听而弗问,学不躐等也” | 循序渐进 |

| “杂施而不孙,则坏乱而不修。” | 循序渐进 |

| “不陵节而施之谓孙” | 循序渐进 |

| “学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困然后能自强也。” | 教学相长 |

| 知其心,然后能救其失也。教也者,长善而救其失者也。 | 长善救失(扬长避短) |

| “禁于未发之谓豫”【预】 | 预防性原则 |

| “当其可之谓时” | 及时施教 |

| “相观而善之谓摩” | 学习观摩原则 |

| “语之而不知,虽舍之可也。” | 可接受性原则(量力性原则) |

| “时教必有正业,退息必有居学” | 主张课内外相结合 |

| “藏息相辅” | 主张课内外相结合 |

| “当其为师,则弗臣也” | 尊师重道 |

| “独学而无友,则孤陋而寡闻” | 讨论法 |

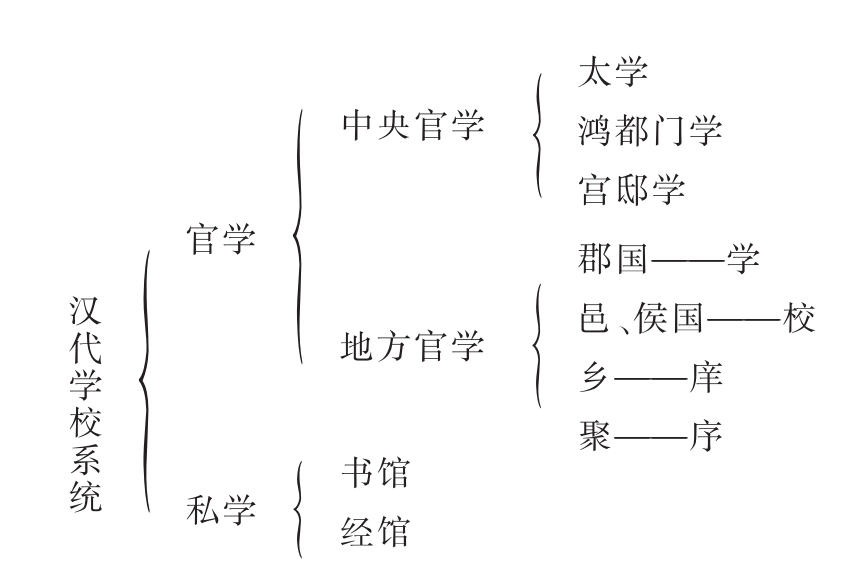

2.1.4 两汉

教育场所

官学和私学。其学校系统如下:

- 太学中的老师叫 “博士”

- 鸿都门学是 古代最早的艺术专科学校

- 宫邸学分为 “贵胄学校(皇亲贵族)” 和普通宫人的学校

教育内容 :儒家经典

人物思想

| 人物 | 代表作 | 思想 |

|---|---|---|

| 董仲舒 | 《对贤良策》 | 1. 提出“罢黜百家,独尊儒术” 2. 道德教育的核心 “三纲五常”(“三纲”:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;“五常”:仁、义、礼、智、信) 3. 性三品说:圣人之性(不用教)、 中民之性(是教育的对象) 、斗筲(shāo)之性(教了也没用) |

| 王充 | 《论衡》 | 1. 培养目标是 “鸿儒” (人才分为“文吏(只是识字)、儒生(懂些儒家思想)、通人(知识渊博)、文人(文学政治兼备的人)、鸿儒(创造性人才)”五种层次) 2. 论学习:学知与闻见(多学多看多听);思考与求是(实事求是);“问难”(敢于质疑)与“距师”(对老师不盲从) |

王充最早提出培养创造性人才。

2.1.5 魏晋南北朝

教育场所

学校设置上的新举措——立 国子学 与 太学 并列、设置专门的学校(开设四馆,即儒学馆、玄学馆、文学馆、史学馆

西晋最早设立国子学。

选士制度 :九品中正制(上品无寒门,下品无士族)

颜之推《颜式家训》

| 类型 | 思想 |

|---|---|

| 教育目的 | 治国人才:士大夫 |

| 教育内容 | 德:儒家孝悌仁义等道德规范 艺:琴、棋、书、画、数、医、射、投壶 |

| 儿童教育 | 重视儿童教育 |

| 教育原则 | 提出 严慈相济 的教育原则 |

| 学习方法 | 提出勤学、切磋(实践)、眼学(多观察)等主张 |

提出了儿童及家庭教育相关的思想。

2.1.6 隋唐时期

教育场所 :六学 (国子学、太学、四门学、律学、书学、算学)、二馆 (崇文馆、弘文馆)

- 可能出现多选题。

- 国子学、太学为综合性学校,四门学、律学、书学、算学为专科学校。

- 崇文馆、弘文馆:研究儒家经典,类似大学

- “二馆” 比 “六学” 地位高。

- 六学二馆体现了古代教育的 等级性 。

教育内容 :重振儒术,三教(儒、道、佛)并重

选士制度 :科举制(朝为田舍郎,暮登天子堂)

韩愈《师说》:中国古代第一篇集中论述教师问题的文章

| 类型 | 内容 |

|---|---|

| 人性论 | 性三品说:上品、中品、下品 |

| 教育目的 | 明天王之教,学所以为道 |

| 教育内容 | 儒家经典 |

| 尊师重道 | 提出尊师重道,师生平等,教师的作用就是传道授业解惑 |

| 教学方法 | 勤勉、精通、独创 |

汉董仲舒和唐韩愈的人性学说。

董仲舒把人性区分为所谓"圣人之性"﹑"中民之性"和"斗筲之性"。所谓“圣人之性”,是天生的“过善”之性,是一般人先天不可能,后天不可及的。“斗筲之性”,是无“善质”的,生来就“恶”的,教化无用,只能采用刑罚的手段来处置他们。而“中民之性”,也就是万民之性,是“有善质而未能善”,必须通过王者的教化才能成善。

韩愈进一步提出"性之品有上中下三"并把"性"和"情"对立起来,"性"的内容为"仁﹑义﹑礼﹑智﹑信",是"与生俱生"的;"情"的内容为"喜﹑怒﹑哀﹑惧﹑爱﹑恶﹑欲",是"接于物而生"的。

韩愈继承了董仲舒的性三品说,把人性分为上、中、下三品。他认为上品的人生来就能够照封建道德标准行事;中品的人要通过修身养性才能做到这一点;下品的人则是天生的劣性,只能用强制手段使他们“畏威而寡罪”。在韩愈看来,封建帝王都是天生应当发号施令统治人的上等人,劳动人民则是天生应当受统治的下等人,这是天命,也是永恒不变的圣人之道。如果帝王不发号施令,臣子不按照帝王的旨意去统治人民,就是失职违道,会受到天命的惩罚。如果人民“不出粟米麻丝,作器皿,通货财,以事其上”(《原道》),那就该杀。

——来自百度百科

2.1.7 宋元时期

教育场所 :书院盛行

- 宋朝第一书院:白鹿洞书院

- 书院的校长:山长

- 办学性质:有公有私,私立更多

教育内容 :程朱理学(四书:《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》,五经:《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》)

选士制度 :科举制

朱熹

| 类型 | 内容 |

|---|---|

| 教育目的 | 明人伦 |

| 教育阶段 | 分为小学和大学两个阶段。 小学(8-15岁)教育内容的重点是“教事(现象)”;天学教育内容的重点是“教理(本质)” |

| 道德教育 | 根本任务:明天理,灭人欲 |

| 教育方法 | 立志、居敬、存养、省察、力行 |

| 朱子读书法 | 循序渐进、熟读精思、虚心涵泳、切己体察、着紧用力、居敬持志 |

2.1.8 明清时期

教育场所 :中央官学和地方官学体系,官学在中央设有国子监,在地方有府州县学,在乡村有社学。

教育内容 :四书五经

明朝开始八股取士。

人物思想

| 人物 | 观点 |

|---|---|

| 王守仁 (王阳明)明朝 | 1. 人性说: 心即理 (良知就是天理);与生俱来,不教自会,人人皆有,不会泯灭;易受物欲的引诱,会受昏蔽 2. 教育作用: 致良知 ,学以去其昏蔽,明其心 3. 道德教育:静处体悟、事上磨练、省察克治、贵于改过 4. 儿童教育:顺应儿童的性情,提出“ 随人分限所及 ”量力施教知行合一 |

| 王夫之 明末清初 | 1. 人性说:人性不是天生的,是 后天习得 的 2. 教育的在作用:一是继善成性,使之为善;二是可变因失教形成的恶习 |

2.1.9 古代选拔制度的更迭

- 夏商周:世袭制——贵族政治

- 秦朝:军功授爵——军人政治

- 汉代:察举制(举孝廉)、征辟——士族政治

- 魏晋南北朝:九品中正——门阀士族政治

- 隋唐:科举制——庶族政治

- 清末:废科举、兴学堂

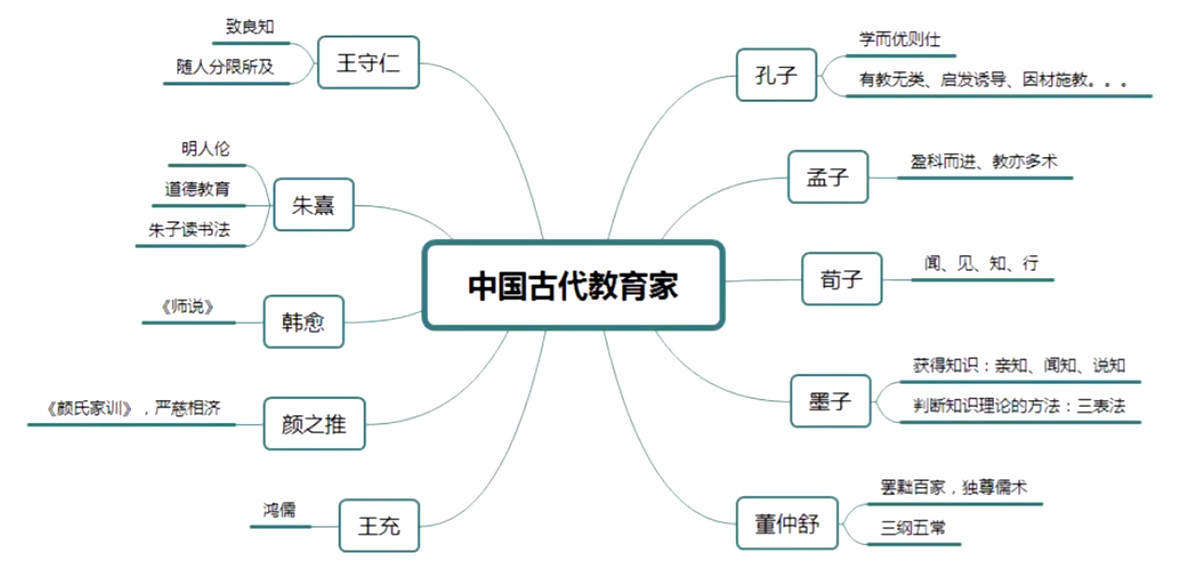

2.1.10 中国古代教育家思想汇总

2.2 西方

2.2.1 古埃及的教育

学校名称 :宫廷学校、僧(祭司)侣学校、职官学校、文士学校

教学内容 :文士学校通常教授 书写 、计算、有关律令的知识

文士学校注重学生的写作能力。

特点 :以僧为师,以吏为师

2.2.2 古印度的教育

社会概况 :古印度的种姓制度把人分为四个等级,即婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗(没有受教育权)

婆罗门教育 :以《吠陀》《韦达》为主要内容,主要在 古儒学校 中进行,本质上是一种家庭教育。

佛教教育 :以寺院为场所,以佛教经典为主要学习内容

2.2.3 古希腊的教育

希腊的众多城邦中,影响最大的是斯巴达和雅典。

斯巴达的教育

斯巴达重视 军事体操和道德训练 ,而文化教育和科学教育被认为是无意义的事情。其体育训练的基本项目是 “五项竞技” ——赛跑、跳跃、角力、投标枪、掷铁饼。

特点:

- 教育内容:军事体操和道德训练

- 形式:国家教育形式

- 重视女子教育。

- 目的:培养军人、武士。

雅典的教育

雅典在西方最早形成体育、德育、智育、美育和谐发展的教育。

特点:

- 教育内容:体育、德育、智育、美育和谐发展的教育

- 教育形式:私立教育为主

- 教育目的:培养哲学家和商人

知名哲学家及其观点

| 人物 | 观点 |

|---|---|

| 苏格拉底 (西方的孔子) | 1. 教育目的:培养治国人才 2. 教育任务:伦理、 道德问题是苏格拉底思想体系的中心 。认为教育的首要任务是培养道德 3. 教育方法: 产婆术 (过程:讥讽、定义、助产。体现: 启发式教学 ) |

| 柏拉图 | 1. 《理想国》 ,认为教育的目的是培养 “哲学王” 2. “寓学习于游戏” 的最早提倡者 3. 开设 阿卡德米学园 |

| 亚里士多德 | 1. 《论灵魂》 三种灵魂:植物的灵魂(体魄健康,体育)、动物的灵魂(思想,智育)、理性的灵魂(美德,德育)。 2. 古希腊 百科全书式的哲学家 3. 提倡追求理性就是追求美德,这是 教育的最高目的 4. 首次提出 “教育遵循自然(自然:学生发展的天性)” 的原则 5. 最早提出 了要根据学生的年龄,分阶段教学 |

产婆术另有一个四步版本的过程:讥讽、助产、归纳、定义。

西方提出德智体多方面发展的第一人是亚里士多德。

“吾爱吾师,吾尤爱真理。”——亚里士多德

2.2.4 古罗马的教育

教育场所 :家庭教育是教育的主要形式,古罗马存在两种学校,即希腊语学校和拉丁语学校。

人物思想

昆体良的《论演说家的教育》(又称:《雄辩术原理》)是西方最早的教育著作,也是世界上第一部研究教学法的书 。在这一著作中昆体良将学习过程概括为“模仿—理论—练习”三阶段。

世界上,最早的一篇专门论述教育、教学问题的论著是《学记》。

2.2.5 西欧中世纪的教育

教育场所 :教会学校和骑士学校

教育内容

教会学校的教育内容是 “七艺” ,包括 “三科” (文法、修辞、辩证法)和 “四学” (算数、几何、天文、音乐)。

骑士学校的教育内容是 “骑士七技” ,即骑马、游泳、击剑、打猎、投枪、下棋、吟诗。

2.3 古代学校教育的基本特征

- 古代产生了学校,教育成为社会专门职能。

- 古代学校教育与生产劳动相脱离,具有 非生产性

- 四体不勤,五谷不分

- 万般皆下品,惟有读书高

- 君子劳心,小人劳力

- 古代学校教育适应古代经济与政治的发展,具有 阶级性 ;封建社会的学校还具有 等级性 。

- 阶级性 :有国家就有阶级。统治阶级能接受教育,被统治阶级不能。 奴隶制社会开始出现阶级性。

- 等级性 :同一阶级,受到不同等级的教育。如:“六学二馆(地主阶级)”。 封建社会开始出现等级性。

- 古代学校教育适应古代思想文化的发展,表现出道统性、专制性、刻板性和象征性

- 道统性 :教育的内容就是统治阶级的政治思想和伦理观念,教育服从于统治之道。 维护统治。

- 专制性 :教育过程是管制与被管制、灌输与被动接受的过程,道统的威严通过教师、牧师的威严,通过招生、考试以及教学纪律的威严予以保证。

- 刻板性 :教育方法、学习方法刻板,死记硬背,机械模仿。

- 象征性 :教育的象征性功能占主导地位。能够接受什么样的教育标志着一个人的社会地位,受教育的目的主要不是为了获得实用的知识,而是受教育本身。经典、教义的教育处于社会较高的地位,习得实用知识的教育处于社会较低的地位。

- 古代学校教育初步发展。

“劳心者治人,劳力者治于人”——孟子。体现阶级性、非生产性。