第三节 教育的发展历程(近现代)

3 近现代社会的教育

3.1 近代社会

基本特征

近代教育的特征

- 国家加强了对教育的重视和干预,公立教育崛起;

- 初等义务教育(小学)的普遍实施;

最早实行义务教育 :德国

- 教育的世俗化(脱离宗教);

- 重视教育立法,倡导以法治教;

- 出现了双轨制(英法等西欧国家。职业教育和大学教育分开,永不交叉,剥夺了在国民教育学校上学的劳动人民子女升入中学和大学的权利。);

- 形成了较系统的近代学校教育制度。

口诀 : 法国双医师制

- 法:教育立法

- 国:公立教育

- 双:双轨制

- 医:初等义务教育

- 师:世俗化

- 制:近代学校教育制度

3.2 20 世纪后教育的特点

- 教育的终身化 :各个年龄段的各种方式的教育都属于教育终身化的一部分。

- 系统论述 :保罗·朗格朗——第一个提出“终身教育的概念”《论终身教育》。保罗·朗格朗被誉为 “终身教育之父” 。

- 最终形成 :联合国教科文组织总部的《教育,财富蕴含其中》—— 四个支柱 :学会认知,学会做事,学会生存,学会共同生活。口诀:芝(认知)士(做事)两生(生存、生活)。

- 教育的全民化 :面向所有人。普及教育的思想。

- 教育的民主化

是对教育的等级化、特权化和专制化的否定

教育的民主化:

首先是指教育机会均等,包括入学机会的均等、教育过程中享有教育资源机会的均等和教育结果的均等;

其次是指师生关系民主;

再次是指教育内容、教育方式的民主;

最后是指追求教育的自由化。 - 教育的多元化

表现为培养目标的多元化、办学形式的多元化、管理模式的多元化、教学内容的多元化、评价标准的多元化等。

- 教育技术的现代化

指现代科学技术在教育上的运用,并由此引起教育思想、教育观念的变化。

教育现代化的核心:人的现代化(教育观念现代化)

口诀 :全民多现身

- 全:全民化

- 民:民主化

- 多:多元化

- 现:现代化

- 身:终身化

3.3 洋务运动时期

“中学为体,西学为用” 是洋务教育的指导思想。

“中体” 是指以孔孟之道为核心的儒家学说;“西学” 是指近代西方的先进科技。“西学” 为 “中体” 服务。

创办新式学堂

- 外国语学堂——京师同文馆(1862年)

中国近代新教育的开端

中国近代第一所新式高等官办学校 - 工业技术学堂——福建船政学堂

中国近代第一所海军学校

- 军事学堂——天津水师学堂

中国近代第二所海军学校

留学教育

留学教育是洋务教育的重要组成部分,这一时期的留学教育主要是派遣 留美 幼童和 留欧 学生两个方面。一位代表人物—— 詹天佑 (留美)。

张之洞——《劝学篇》

3.4 维新运动时期

教育改革是维新运动时期的重要组成,改革的内容有:

- 设立京师大学堂;

中国近代第一所国立大学

也是当时全国最高教育行政机关 - 废除八股考试,

- 改革科举制度;

- 实力讲求西学,

- 普遍建立新式学堂。

3.5 清末新政时期

教育改革 :建立学制(壬寅学制、癸卯学制);废科举(1905)、兴学堂。

留学教育

在清末新政的激励下,近代留学教育骤然勃兴。首先是规模盛大的 留日 高潮,其次是在 1908 年美国实行 “退款兴学” 政策后留美潮流逐渐兴起。

在此潮流下,清华学堂作为留学预备学校被创建。

美国 “退款兴学” 的目的是培养亲美人才。

代表人物

(一)蔡元培(“学界泰斗,人界楷模”——毛主席)

- “五育” 教育

- 提出“五育”并举:军国民教育(军训、体育)、实利主义教育(职业教育)、公民道德教育(自由平等思想)、世界观教育(哲学教育)、美育教育(审美能力)。

- 中国近代史上第一次明确将美育列入教育方针 ,并提出“以美育代替宗教”

- 北大改革实践

- 抱定宗旨,改变 校风 (改变学生的观念;整顿教师队伍,延聘积学热心的教员;发展研究所,广积图书,引导师生研究兴趣;砥砺德行,培养正当兴趣)

“大学者,研究高深学问者也。”——蔡元培

- 贯彻 “思想自由、兼容并包” 的教学原则

“大学者,囊括大典,网罗众家之学府也。”——蔡元培

- 教授治校 ,民主管理

- 学科与教学体制改革(扩充文理,改变 “轻学重术” 思想;沟通文理,废科设系,改年级制为选科制)

- 抱定宗旨,改变 校风 (改变学生的观念;整顿教师队伍,延聘积学热心的教员;发展研究所,广积图书,引导师生研究兴趣;砥砺德行,培养正当兴趣)

- 教育独立思想

教育经费独立、教育行政独立、教育学术与内容独立、教育脱离宗教而独立

(二)晏阳初(平民教育、乡村教育)

艳阳初升照平民。 平民教育之父。

- 四大教育

- 以文艺教育(扫盲运动)攻愚,培养知识力;

- 以生计教育(职业教育)攻穷,培养生产力;

- 以卫生教育(强健体魄)攻弱,培养强健力;

- 以公民教育(道德教育)攻私,培养团结力。

- 三大方式

学校式教育、社会式教育、家庭式教育

- 平民教育

欲 “化农民” ,必先 “农民化”(和农民打成一片)

(三)梁漱溟(致力于乡村教育理论与实验)

乡村教育之父。

- 中国问题的原因:社会文化的 失衡(农村文化的落后)

- 乡农学校 的设立:强调政教合一:乡农学校是教育机构和行政机构的合一学校式教育和社会式教育相结合

- 乡农教育的课程公共课程:识字、唱歌等 普通课程 和 精神讲话 (教员指导下启发民众的思想)。

(四)黄炎培(职业教育)

职业教育之父。

教育要旨 :“为个人谋生之准备,为个人服务社会之准备,为世界、国家增进生产力之准备“。

教育目的 :使无业者 有业 ,使有业者 乐业

教育方针 :社会化(社会需要什么技术就教什么)、科学化(用科学的教育理论指导教育)的职业教育方针

教学原则 :“手脑并用”、“做学合一”(理论实践相结合)

职业道德教育 :敬业乐群

(五)陈鹤琴(幼教)

中国幼教之父。

教育实践 :1923年,创办中国第一所实验幼稚园——(南京)鼓楼幼稚园

活教育思想体系 (活:灵活)

- 目的论

- 做人,做中国人,做现代中国人

- 做现代中国人的要求:要有健全的身体;要有建设的能力;要有创造的能力;要能够合作;要服务

- 课程论

- 课程应结合自然、社会、儿童生活和学校教育内容

- 开设 “五指活动” :儿童健康活动、儿童社会活动、儿童科学活动、儿童艺术活动、儿童文学活动。认为这五种活动就像手的五个指头,缺一不可。

- 教学论

做中教、做中学、做中求进步(强调实践)

(六)陶行知(幼教)

乡村幼教之父。

教育实践

- 1927年,创办了 晓庄师范学校 ,确立 “生活即教育” 思想

“艺友制” :学生与有经验的教师交朋友,在实践中学习当教师,方法是边干边学。

其老师 “杜威” ,观点是 “教育即生活” 。 - 1932年,创办了 山海工学团 ;首创 “小先生制” (让学生当老师,先学会的同学,教不会的同学),即 “即导即传”(现学现卖)

- 1939年,为了收容战争中流离失所的儿童,培养特殊才能的儿童, 在重庆创办育才学校 。

生活教育理论

- 生活即教育(生活教育理论的核心)

- 社会即学校

- 教学做 合一

总结

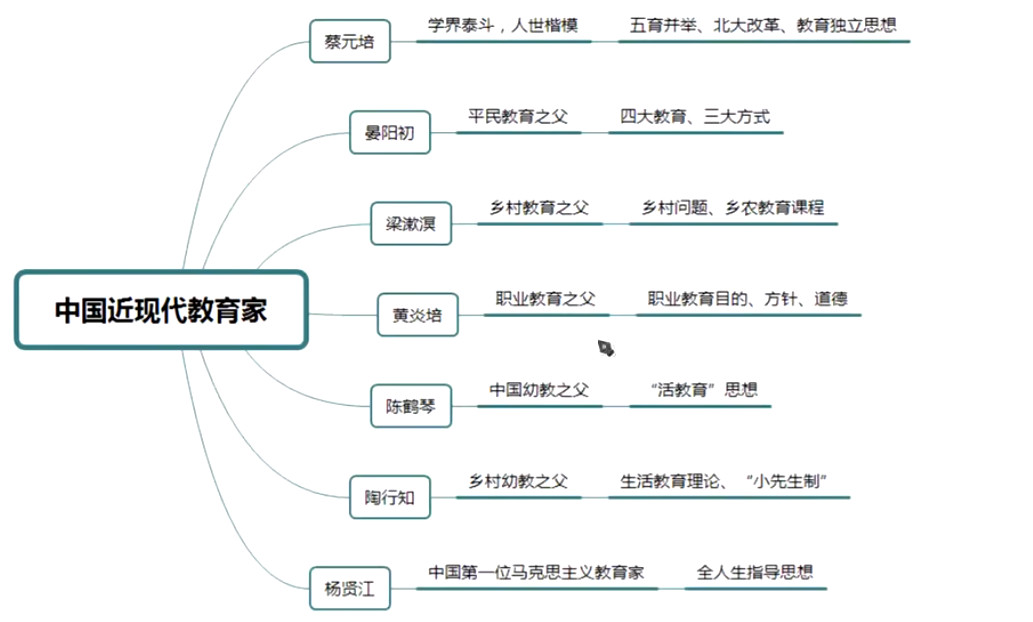

- 学界泰斗、人世楷模:蔡元培——五育并举、北大改革、教育独立思想(绝对独立,是错误的思想)

- 平民教育之父:晏阳初——四大教育、三大方式

- 乡村教育之父:梁漱溟——乡村问题、乡农教育课程

- 职业教育之父:黄炎培——职业教育目的、方针、道德

- 中国幼教之父:陈鹤琴——“活教育”思想

- 乡村幼教之父:陶行知——“生活即教育”、“小先生制”

3.6 近代西方

3.6.1 文艺复兴与宗教改革时期的教育思潮(不重要)

(一)人文主义教育

代表人物 :维多里诺、伊拉斯谟

观点 :

- 基本观点:赞扬人的价值和尊严 ,宣扬人的思想解放和个性自由,提倡学术,尊崇理性。

- 教育目的:不再是培养神职人员,而是开始注重身心和谐发展。

- 课程设置:古典文学、数学和自然科学开始成为重要课程。

(二)新教教育

代表人物 :

- 路德派:马丁路德

- 加尔文派:加尔文

- 英国国教

观点 :

- 主张用一个 新的宗教 来代替天主教

- 教育权由国家而不是教会掌握,由 国家推行普及九年义务教育 的思想,教会从属于国家政权。

加尔文被称为普及教育之父、免费学校的创始人

(三)天主教教育

代表人物 :耶稣会:罗耀拉

观点 :

- 兴办教育视为实现其 政治和宗教 目的的手段,它集中力量于中等和高等教育而不重视初等教育。

- 天主教主要进行 守势 ,但同时也进行一系列改革

3.6.2 近代西方教育家

(一)培根(科学归纳法第一人)

- 经验化教学:知识源于感觉,重视经验的作用;

- 科学归纳法:真理的获得源于科学的归纳;

- 《论科学的价值和发展》(1623)一文中 首次指出应该把“教育学”作为一门独立学科 从学科分类中提出来。

(二)夸美纽斯(教育学之父)

著作:

- 《大教学论》(1632)—— 教育学成为一门独立学科的标志

- 《母育学校》(1632)——世界第一部系统论述 学前教育 的专著

- 《世界图解》(1658)——西方教育史上第一本附有插图的儿童教科书、世界上第一本图文并茂的书籍

教育思想:

- 教学原则:教育要遵循人的自然发展的原则

首次 提出教育遵循自然的是亚里士多德。

- 教学制度:系统论述 班级授课制

- 教学思想:“泛智教育” ——把广泛的自然知识传授传授给普通的人(把一切知识教给一切人)

- 教学内容:规定了 百科全书式的课程

- 教学方法:首次提出并论证了直观性、系统性、量力性、巩固性和自觉性等一系列教学方法。

- 教师是 太阳底下最光辉的职业 。

(三)康德

《康德论教育》

康德最早在大学里讲授教育学这门课程 ,他于1776年在德国的柯尼斯堡大学的哲学讲座中讲授教育学。

“人是唯一需要教育的动物。”

(四)卢梭

《爱弥儿》——世界上第一本小说体教育著作

- 提倡 自然主义教育思想 ,认为教育的任务应该使儿童“归于自然”。

- 性善论

- 教育目的:培养自然人(遵循善良天性的人,没有被社会污染的人)

(五)洛克

《教育漫话》

- 提出 “白板说” (教育万能论、教育决定论)

- 倡导 “绅士教育”

- 教育目的:培养绅士(通过家庭教育)

(六)裴斯泰洛齐(慈爱的儿童之父)

《林哈德与葛笃德》

- 主张教育遵循自然,使儿童自然发展;

- 最早提出“教育心理学化”的主张,教育心理学化第一人 ;

- 提倡情感教育,爱的教育;

- 西方教育史上 第一位 将 “教育与生产劳动相结合” 这一思想付诸实践的教育家。

(七)赫尔巴特(科学教育学之父、现代教育学之父、传统教育代表人)

《普通教育学》(1806)——标志教育学作为一门规范、独立的学科正式诞生

- 教育性教学原则:“我想不到有任何无教学的教育,正如相反方面,我不承认有任何无教育的教学。"(教育性=思想性=德育;教学:科学知识教育)

- 将 伦理学和心理学 作为教育学的理论基础

- 传统教育:教师中心、教材中心、课堂中心

- 提出 “四阶段教学” 理论。将教学过程分为清楚、联想、系统(知识体系)和方法(运用)四个阶段

- 教育的目的:培养 良好的社会公民。

(八)杜威(实用主义哲学创始人、进步教育代表人物、现代教育代表人物)

现代教育代表人物——杜威

现代教育学之父——赫尔巴特

《民主主义与教育》《我们怎样思维》《经验与教育》《明日之学校》

- (现代教育)三中心论:“儿童中心(学生中心)”、“经验中心(不是理论知识,而是生活经验)”、“活动中心(在活动中教学,边玩边学)”;

- 教育的本质:教育即生活(教育是生活的一部分)、教育即生长、教育即经验的改组或改造;

- 学校即社会;

- 从做中学;

- 五步教学法:创设疑难情景;确定疑难所在;提出解决问题的种种假设;推断哪个假设能解决这个困难;验证这个假设。

(九)斯宾塞

《教育论》

- 学科知识具有实用价值;

- 教育预备说:教育的目的是为完美的生活做准备 。

- 科学知识最有价值;制定以科学知识为核心的课程体系

- 五类课程

- 直接保全自己的活动——生理学

- 从获得生活必需品而间接保全自己的活动——理、化、生等自然科学和社会科学

- 抚养教育子女的活动——教育学、心理学、生理学

- 维持正常社会政治有关的活动——历史、政治

- 满足爱好和感情的活动——艺术、文学

- 对传统的古典主义进行批判

(十)福禄贝尔

- 世界幼教之父,创办了世界上第一所幼儿园,旨在“发展幼儿活动本能和自我活动”。

- 代表作:·《人的教育》

- 教育要遵循人的自然发展。

- 恩物 :供儿童使用的教学用品。

(十一)蒙台梭利

少有的女教育家。

- 代表作:《童年的秘密》、《有吸收力的心智》等。

- 尊重儿童自然发展,允许儿童自由活动

- 工作 :一种手脑结合、身心协调的作业。

蒙氏教学法:教师居于协助启导的地位,他们必须放弃传统的填鸭式教育方式,而是从旁适时地给予儿童协助与引导,尊重每个儿童的需要,协助其形成与活动器材之间的良好匹配,让他们集中注意力参与面前的“工作”,挖掘他们的潜力。

(十二)总结

- 培根首提出

- 纽斯来实现

- 康德首讲授

- 巴特来规范

*在西方教育思想史上,被称为 “里程碑著作” 的有《爱弥儿》、《理想国》、《民主主义与教育》。

3.7 现代教育——西方

3.7.1 现代教育运动

(一)新教育运动

时间 :19世纪末~20世纪初

地点 :欧洲

观点 :

- 主要内容是建立与旧式的传统学校在教育目的、内容、方法上完全不同的新学校,因此也称 新学校运动 。

- “新” 主要体现在教育内容与方法上,就其总的教育目的而言,则仍是与传统教育内容相同一培养有才能的统治者,教育内容上新教育家主要以知识课程为主体

(二)进步教育

时间 :19世纪末

地点 :美国

代表人物 :杜威

进步教育之父 :帕克尔

观点 :

- 反对工业社会的政治经济弊端

- 通过改革使学校教育适应美国社会的新的需要。

- 进步教育理论的“实验室”主要是美国的公立学校。

3.7.2 现代欧美教育思潮

(一)改造主义

人物 :康次、拉格、布拉梅尔德

观点 :

从实用主义和进步教育中分化出来

- 教育应该以 “改造社会” 为目标;

- 教育要重视培养“社会一致”的精神;

- 强调行为科学对整个教育工作的指导意义;

- 教学上应该以 社会问题 为中心( 社会中心课程理论 );

- 教师应进行民主的、劝说的教育。

(二)要素主义

人物 :巴格莱;坎德尔;科南特

观点 :

- 人类文化的 共同要素 即 “新三艺” (数学、自然科学和外语)是学校教育的核心;

- 强调学生在学习上必须努力和专心

- 强调教师 在教育和教学中的核心地位。

- 强调按逻辑系统编写教材和进行教学。

重视理科课程

(三)永恒主义

人物 :赫钦斯(被称为“名著仔”);阿德勒

观点 :

- 教育的性质永恒不变,强调人的本质和人性永恒不变。

- 教育的目的是要引出我们人类天性中共同的要素,最好是 阅读经典名著。

- 古典学科 应该在学校课程中占中心地位

- 强调教师教学的重要性。

重视文科课程

(四)新托马斯主义教育

人物 :马里坦

观点 :

- 教育应以 宗教 为基础;

- 教育目的是培养真正的基督教和有用的公民;

- 宗教教育是学校课程的和核心;

- 教育应该属于国会。

(五)存在主义教育

人物 :萨特、博尔诺夫

观点 :

- 教育的本质和目的是使学生实现(个人)自我生成; 自我实现

- 强调 品格教育 的重要性;

- 提倡学生自由选择的 道德标准 ;

- 主张 个别教育 的方法;

- 师生之间建立信任关系。

基于人本主义提出

(六)新行为主义教育

人物 :斯金纳

观点 :

从行为主义心理学发展而来

- 教育就是塑造行为;

- 程序教学(小步子教学) ;

- 学生在学习中运用机器;

- 教育研究应以教和学的行为为研究对象。

(七)结构主义教育

人物 :布鲁纳

观点 :

- 强调教育和教学应重视学生的智能发展;

- 注重 教授各门学科的基本结构(即学科基本概念、原理)

- 主张学科基础的学习

- 提倡 发现学习法

3.7.3 现代教育学流派

(一)实验教育学

代表人物及著作 :梅伊曼和拉伊等,代表作《实验教育学》《实验教育学纲要》

实验教育学之父:梅伊曼

《实验教育学》作者:拉伊

主要观点:

- 反对以赫尔巴特为代表的强调概念思辨的教育学;

- 提倡把 实验心理学 的研究成果和方法应用于教育研究;

- 划分教育实验的基本阶段;

- 主张用 实验、统计和比较 的方法探索儿童心理发展过程的特点及其智力发展的水平,用实验数据作为改革学制、课程和教学方法的依据。

评价:

- 优:提倡 定量 的研究方法,推进了教育科学的发展;

- 缺:把科学的定量方法夸大为教育科学研究唯一有效的方法, “唯科学主义” 。

(二)文化教育学

代表人物: 狄尔泰、斯普朗格、利特等

主要观点:

- 人是一种文化的存在,人类历史是一种文化的历史;

- 教育过程是一种历史文化过程 ;

- 教育研究必须采用精神科学或文化科学的方法,即 理解与解释 的方法进行;

- 教育的目的就是要促使社会历史的客观文化向个体的主观文化的转变,并将个体的主观世界引导向博大的客观文化世界, 培养完整的人格 ,培养完整人格的主要途径就是 “陶冶”与“唤醒” ,建构和谐的对话的师生关系。

评价:

- 优:在教育的本质、教育的目的、师生关系以及教育学性质等方面给人以许多启发;

- 缺:思辨气息太浓,用理解作为教育研究的唯一方法具有很大的片面性。

(三)实用主义教育学

代表人物: 杜威、克伯屈等

主要观点:

- 教育即生活,教育即生长,教育即经验的不断改造和改组;

- 学校即社会;

- 从做中学;

- 以学生为中心;

- 课程组织以学生的经验和兴趣为中心。

评价:

- 优:对以赫尔巴特为代表的传统教育理念进行了深刻批判,推动了教育学的发展;

- 缺:在一定程度上忽略了系统知识的学习,忽视了教师的主导作用,忽视了学校的特质,忽视了教育的相对独立性。

(四)马克思主义教育学

代表人物: 加里宁、凯洛夫、杨贤江等

- 马卡连柯、《教育诗》、集体主义教育

- 加里宁著有《论共产主义教育》等书,深入研究共产主义教育问题

- 凯洛夫的《教育学》,世界上第一部马克思主义的教育学著作 (1939年出版,出现晚,但被世界公认世界第一)

- 杨贤江的《新教育大纲》,我国第一部以马克思主义为指导的教育学著作 (1930年出版)

“教师是人类灵魂的工程师。”——加里宁

主要观点:

- 教育是一种社会历史现象,具有鲜明的 阶级性 ,不存在脱离社会影响的教育;

- 教育起源于生产劳动 ,劳动方式和性质的变化必然引起教育形式和内容的改变;

- 教育的根本目的,在于 促进学生的全面发展;

- 教育与生产劳动相结合,是培养全面发展的人的唯一方法

- 在与政治、经济、文化等的关系上,教育一方面受它们的制约,另一方面又具有 相对独立性 ,并反作用于它们;

- 坚持运用马克思方法论研究教育问题。

评价:

- 优:马克思主义的产生为教育学的发展奠定了 科学方法论 基础。

- 缺:在现实运用中往往容易被简单化、机械化和过度政治化。

杨贤江

中国第一位马克思主义教育理论家

著作:《教育史ABC》、《新教育大纲》

重视 青年教育 ,提出 全人生指导思想

(四)批判教育学

代表人物: 鲍尔斯、阿普尔、布迪尔(也翻译做:布迪厄)等

主要观点:

- 当代 资本主义的学校教育是维护现实社会的不公平的工具 ,是造成社会差别、社会歧视和社会对立的根源;

- 学校教育的功能就是再生产出占主导地位的社会政治意识形态、文化关系和经济结构

- 教育目的就是要对师生进行 “启蒙” ,以达到意识 “解放” 的目的,从而积极地寻找克服教育及社会不平等和不公正的策略;

- 教育理论研究要采用 实践批判的态度和方法

基本评价:

- 优:批判教育学 继承了马克思主义的某些基本观点和方法 ;有利于更深刻地认识资本主义的教育;具有很强的 战斗性、批判性和解放力量

(五)总结

保守主义 包括:要素主义、永恒主义、新托马斯主义

提到 自然教育 的教育家:亚里士多德(首次)、夸美纽斯、 裴斯泰洛齐、卢梭(最有名)、福禄贝尔、蒙台梭利

3.7.4 现代教育思想

- 布鲁姆: 掌握学习理论 :认为教学应该 以掌握学习为指导思想 (掌握的是教育目标),以教育目标为导向,以教育评价为调控手段,形成了完整的掌握学习理论体系。

布鲁姆著《教育目标分类学》,将目标分为三类:认知目标、情感目标、行为目标

以布鲁姆的理论为基础,我国提出的 “三维目标” :知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观 - 布鲁纳《教学过程》:强调学科结构,提出了结构主义学说和发现教学法。

- 瓦根舍因:创立 范例 教学理论。

- 赞可夫的《教学与发展》:提出了 发展性教学理论 的五条教学原则,即 高难度 (不要超过最近发展区)、 高速度 、 理论知识 起主导作用、 理解学习过程 、 使所有学生包括差生都得到一般发展 的原则。

- 马卡连柯:主要从事对流浪儿和少年违法者的教育改造工作,他的 《教育诗》 就是在高尔基工学团真实而形象的实践记录。 集体主义教育 是其教育思想体系的重要方面,“通过集体、在集体中、和为了集体”的教育,是集体教育理论的核心思想。

- 巴班斯基:提出 教学过程最优化理论 。该理论在提高教学质量与效益、提高教育研究水平等方面具有重大意义。

- 苏霍姆林斯基:在 《给教师的建议》 (也称为《给教师的一百条建议》)、 《把整个心灵献给孩子》、《帕夫雷什中学》 等著作中,系统论述了他的 全面和谐教育思想 。其著作被称为 “活的教育学” 。

注意区别:活教育思想:陈鹤琴

口诀: 马集体、赞发展、布结构、姆三维(姆掌握)、瓦范例、巴最优、全面和谐好斯基。